06 set 2016 . 12:32

Muito antes da fase atual do consumo excessivo de imagens, Susan Sontag (1933-2004) já dizia que seríamos reféns delas. A sociedade torna-se moderna quando uma das suas principais atividades é produzir e consumir imagens, vaticinou a filósofa norte-americana ainda na década de 1970. Não à toa, há 120 anos, em uma sessão histórica de 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, nascia o cinema comercial, tendo como um de seus temas pioneiros o trabalho. A presença precoce desta temática nos remete a uma inferência de duplo significado: ao mesmo tempo que gera, incessantemente, imagens com estéticas e estilos diversos, a sétima arte comprova ter um apreço singular por retratar a lida humana diária, compondo narrativas e representações em vários sentidos.

Historicamente, o panorama em torno do trabalho como temática cinematográfica é vasto. Compreende os primeiros registros no cinema mudo, passa por títulos das produções de vanguarda do século 20 e chega aos blockbusters da indústria de Hollywood, ora optando pela reflexão acerca da exploração e dos anseios proletários, ora como mote para o simples entretenimento das massas. A labuta, assim, sempre foi uma pedra-de-toque da cinematografia mundial, alcançando desde os chamados novos cinemas dos anos 1960 (a Nouvelle Vague francesa, o Cinema Novo brasileiro, o Free Cinema inglês e o New American Cinema Group) até a cinematografia periférica (Ásia, África, Oriente Médio e América Latina) dos dias atuais.

Segundo o crítico de cinema e historiador inglês Ronald Bergan, a primeira sessão pública mundial da sétima arte teria sido com A saída dos operários da Fábrica Lumière (1895), naquela exibição em Paris, frente a uma plateia de 33 pagantes. O filmete, em plano único, mostra a passagem de centenas de pessoas pelo portão da empresa, incluindo um homem de bicicleta, um cão e um cavalo. Na mesma sessão, foram exibidos pelos diretores Auguste e Louis Lumière mais nove curtas, entre eles a comédia O regador regado (1895), sobre um jardineiro cuja rotina é quebrada por uma brincadeira de criança. No mesmo ano, os irmãos precursores do cinema filmariam, ainda, o etnográfico A pesca do peixe dourado.

O trabalho está no cinema desde sempre e sempre estará, na medida em que os filmes são eles próprios resultados do trabalho humano, afirma Paulo Cunha, pesquisador e professor do bacharelado em Cinema e da pós-graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Claro que há exemplos clássicos na história do cinema, e que representam o trabalho de modo magistral. Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, colocando a questão das máquinas e das engrenagens onde o artificial e o humano passam a negociar. Ou Tempos modernos, de Charlie Chaplin, de 1936 que foi, embora não se fale muito, inspirado tanto em Metrópolis quanto em A nós a liberdade, de René Clair, de 1931 , com sua lição inesquecível sobre as linhas de produção do taylorismo/fordismo e sobre os efeitos da alienação. Para ir mais longe, há Intriga internacional, de Alfred Hitchcock, de 1959, e sua fantástica sequência no universo moderno do trabalho agrícola, lembra Paulo.

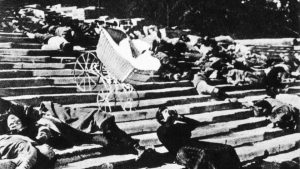

Existem outros medalhões, dentro da perspectiva revolucionária, na qual se enquadram os filmes da escola formalista soviética de montagem a partir dos anos 1920. A greve, de 1925, de Sergei Eisenstein, pode ser listado nesse grupo, assim como os filmes experimentais de Dziga Vertov, cujo compromisso era registrar os processos e transformações da época. No recém-lançado livro O mundo do trabalho no cinema, o primeiro filme destrinchado, em ordem cronológica, é O encouraçado Potemkin (1925). Realizado em comemoração aos 20 anos da Revolução Russa, o clássico de Eisenstein, que enfoca o motim da tripulação de um navio em função dos maus tratos recebidos dos oficiais, foi imortalizado pela aterrorizante sequência da escadaria de Odessa, com a população civil pisoteada e a queda de um carrinho de bebê.

A importância do Encouraçado é muito grande em diversos aspectos: histórico, estético, cultural. Mesmo sendo um filme difícil, comparado ao padrão atual do cinema, com sua qualidade técnica e linguagem dinâmica, ele ainda é muito lembrado e conhecido entre os trabalhadores. Isso demonstra sua força e sua perenidade, comenta a jornalista e organizadora do livro, Carolina Maria Ruy. Entre as 149 resenhas da publicação, aparecem referências pop. Estão lá a animação Ratatouille (2007), de Brad Bird, sobre as dificuldades do ratinho Remy como jovem cozinheiro, e O diabo veste Prada (2006), de David Frankel, com Meryl Streep na pele de uma carrasca do mundo da moda. É muito difícil, neste mundo em que vivemos, contar alguma história totalmente livre da ideia de trabalho. E esse é nosso propósito fundamental: tentar entender onde esta ideia se coloca em cada filme, direta ou indiretamente, Carolina justifica.

O cinema não poderia deixar ainda de reservar uma prateleira especial ao afeto em torno dos trabalhadores individualizados. Nessa seara, multiplicam-se dramas íntimos de profissionais autônomos, como, por exemplo, o da personagem cabeleireira que desdenha a visita dos pais do interior em Era uma vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu; ou o da prostituta em ambiente doméstico em Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), de Chantal Akerman. Ainda no universo do ofício fora dos gabinetes, temos a melancolia dos trabalhadores em trânsito em Amores expressos (1995), de Wong Kar-Wai; a relação entre aristocratas e criados em A regra do jogo (1939), de Jean Renoir; a infância subtraída pela crueza do ofício em Pai patrão (1977), dos irmãos Taviani, Tempo de embebedar cavalos (2000), de Bahman Ghobadi, e em ‘ (1999), de Djibril Diop Mambéty; o flagelo do desemprego em Segunda-feira ao sol (2002), de Fernando León de Aranoa; e o pulso feminista de uma escritora em As quatro irmãs (1979), com o sugestivo título original My Brilliant Career (literalmente, Minha brilhante carreira), dirigido pela australiana Gillian Armstrong, entre outros. Isso sem falar nos vaqueiros de Andy Warhol, Ang Lee, Gus Van Sant e de toda uma tradição do western norte-americano; nos profissionais da imprensa por Sam Fuller e Orson Welles (este com Cidadão Kane, de 1941), nos trabalhadores informais e underground de Pasolini e Hou Hsiao-Hsien, somente para citar alguns.

É na esteira de tipos comuns, alguns quase despercebidos no cotidiano, que a sétima arte atual tem caminhado um trajeto particular. Sobretudo no Brasil, diretores como Anna Muylaert, com seu recente Que horas ela volta? (2015), que gerou empatia e discussões em plateias diversificadas tanto aqui quanto fora do país, sobre a empregada doméstica Val; e Daniel Lisboa, com o irônico Tropykaos (2015), que toca em questões como o calor tropical e o mito da lassidão em torno da identidade baiana, têm buscado, em certo sentido, um desvio em relação aos estereótipos do trabalhador. O pernambucano Gabriel Mascaro, diretor de Doméstica (2013) e Boi Neon (2015), mantém uma inquietação acerca do fluxo do dia a dia presente nas relações de trabalho. Em Boi Neon, o ator Juliano Cazarré encarna um vaqueiro sensível e bruto, revelado em atividades corriqueiras em meio a um sertão pop e moderno. As relações de trabalho são parte fundamental do meu projeto. Meu desafio é criar ou encontrar uma brecha de humanidade e troca de afeto para o que, a priori, imaginamos como um lugar serializado e desumano. E ver a potência nos pequenos gestos me parece uma leitura política urgente para o mundo espetacularizado em que vivemos, analisa Mascaro.

A diretora Maria Augusta Ramos, brasiliense radicada no Rio, é outra investigadora contumaz das relações de trabalho. Sua obra tem se destacado em festivais e premiações com os documentários Seca e Futuro junho, ambos de 2015. O primeiro se passa no sertão pernambucano e sua narrativa é costurada por meio de um motorista de caminhão-pipa como fio condutor. Já o segundo se debruça sobre quatro profissionais (um economista e analista do mercado financeiro, um metalúrgico, um motoboy e um metroviário) às vésperas da Copa do Mundo na cidade de São Paulo, situação análoga pela qual passa o Rio com a proximidade das Olimpíadas deste ano. Eu me interesso pelo ser humano, no sentido de como esse indivíduo se relaciona no meio em que vive, seja em família, na comunidade ou com o meio ambiente. Em Futuro junho, falo dessa São Paulo caótica, de 19 milhões de habitantes, em movimento 24 horas por dia, na qual o trabalho é muito presente, e um centro econômico e financeiro de espírito absolutamente neoliberal. Então, este é meu desafio: falar da sociedade por meio do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, sem reduzi-lo a um tipo ou classe social. É falar do indivíduo como um ser complexo, contraditório, que é trabalhador, mas também um ser pensante e único, justifica a cineasta.

Rafael Dias é Repórter correspondente da Revista da Cultura – Livraria Cultura S.A.

Fonte: Revista da Cultura Ed 103

PLAYLIST SPOTIFY MEMÓRIA SINDICAL