10 maio 2019 . 11:44

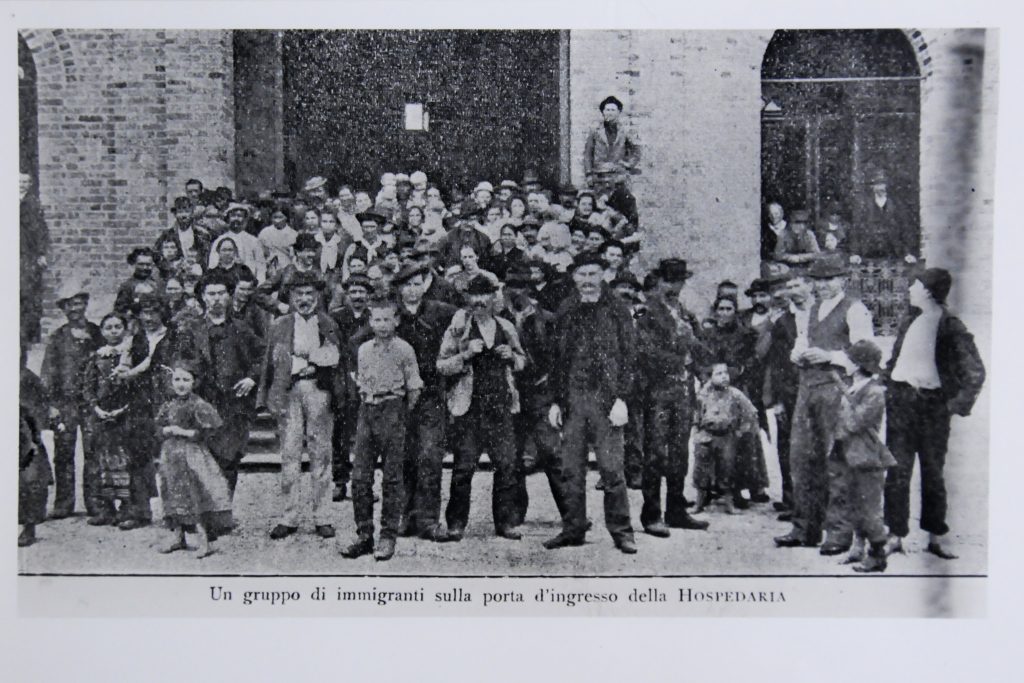

Imigrantes na entrada da Hospedaria dos Imigrantes. São Paulo, Foto: Arquivo Edgard Leuenroth.

A partir da premissa de nunca prescindir da realidade originária do objeto de pesquisa, o historiador Edgar Carone realizou um estudo abordando os diversos aspectos do surgimento do operariado brasileiro e suas organizações, no século XIX.

Constatando que os primeiros registros de fábricas no Brasil datam de 1820, o historiador limitou sua pesquisa entre os anos de 1820 até 1917, quando o contexto internacional se altera em consequência da Primeira Guerra Mundial.

Segundo ele, o número de fábricas no período que vai de 1820 a 1890 era insuficiente para conferir ao País um movimento de urbanização. Entre os motivos deste atraso o autor cita a política livre-cambista, a concorrência de manufaturas inglesas e o fim do tráfico de escravos, em 1850.

Todo registro de organização operária até as décadas de 1880 e 90 é tênue e difuso. As poucas organizações que haviam baseavam-se, essencialmente, em comportamentos regionalizados de teor associativo. Não havia propostas ideológicas maduras, e a regra geral era de um comportamento submisso ao patronato e às oligarquias dominantes. Naquela fase as principais reivindicações não passavam da defesa de valores elementares, como regras e condições mínimas nas relações de trabalho.

O Sindicato de Auxílio Mútuo foi o maior exemplo de organização de trabalhadores daquele momento. Carone ressalta que, apesar das limitações, este Sindicato de Auxílio Mútuo se mostrou eficiente no suprimento de necessidades da classe operária durante o século XIX, mas alerta para o fato de que, desde o Império, a maioria esmagadora de trabalhadores não possuía nenhum vínculo com qualquer instrumento de defesa ou organização de classe.

Só depois da Proclamação da República, em 1889, começa a se intensificar o surgimento de sindicatos e de partidos no Brasil. A partir de então, um novo impulso industrial e a situação de repressão na Europa entre 1850 a 1870 intensificaram a vinda de imigrantes europeus ao Brasil. Muitos destes traziam em suas bagagens ideologias operárias nascidas na segunda metade do século XIX, como o marxismo.

Desta forma, a partir da década de 1890 o movimento operário brasileiro começa a ganhar forma. De caráter predominantemente anarco-sindicalista, o movimento tendia para a ação direta e para a oposição à política institucional, uma vez que, segundo os princípios anarquistas, o poder político, em qualquer instância, atendia à manutenção do capitalismo.

Os programas sindicais, demasiadamente rígidos e esquemáticos, eram fiéis ao modelo europeu. Isto era um problema na medida em que, no Brasil, o movimento operário nasce em condições muito diferentes de seus tradicionais antecedentes do Velho Mundo.

Por exemplo, na Inglaterra, berço da Revolução Industrial do século XVIII, a população absorvida pela indústria consistia em massas que haviam sido expulsas dos campos pela nobreza, e já estavam incorporadas às cidades.

Muito diferente da experiência inglesa, as indústrias brasileiras, que começaram a dar sinais no século XIX, nasceram, segundo Carone, no espaço agrário, sofrendo os efeitos do seu habitat e contando com uma população que vivia e trabalhava nas fazendas. Mais do que isto, apesar de exigir do trabalhador novo comportamento no trabalho, a indústria não conseguiu romper, num primeiro momento, com as relações paternalistas que predominavam à época.

A grande dificuldade das incipientes organizações operárias era adequar o discurso teórico elaborado no contexto europeu à realidade de um país dominado por oligarquias fundiárias, em que a população urbana ocupava papel secundário, com uma burguesia inexpressiva e um proletariado mínimo, disperso em algumas poucas cidades.

A dificuldade era fazer uma leitura fiel da realidade brasileira, e interpretá-la à luz de teorias sociológicas e econômicas, ensejando discursos propositivos com os quais o povo brasileiro pudesse se identificar. Este descompasso se estendeu até a década de 1920, quando o perfil ideológico das organizações passam para um novo plano.

PLAYLIST SPOTIFY MEMÓRIA SINDICAL